“Non è degno di uomini eccellenti perdere ore come schiavi e faticare su calcoli che potrebbero essere affidati a chiunque se venissero usate le macchine” (G.W. von Leibniz)

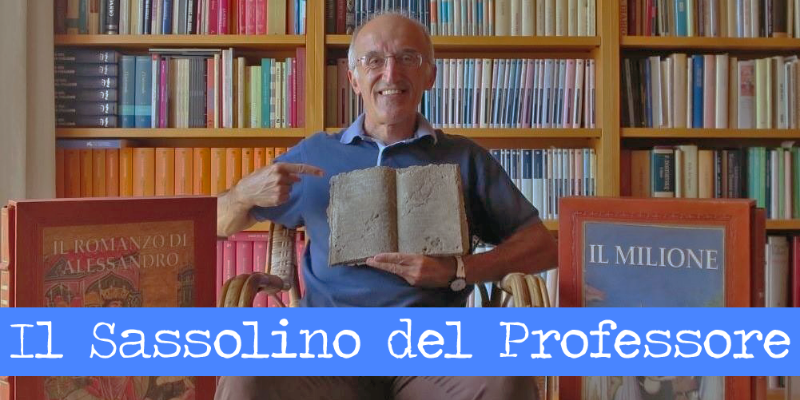

Oggi vorrei esordire cominciando col parlare del sassolino in senso stretto, ossia visto come una piccola pietra.

Quando entravo per la prima volta in una classe prima, dopo i convenevoli, quasi sempre ponevo all’uditorio la seguente domanda: “Che differenza c’è tra calcolo matematico e calcolo renale?”.

Allo stupore generale, che quasi sempre si ingenerava, rispondevo immediatamente che “calcolo” significa “pietra” e che mentre tali pietruzze nei reni provocano fitte lancinanti che spesso obbligano alla loro rimozione, nel caso della matematica sono stati il primo supporto tecnico alla mente umana per fare più agevolmente delle operazioni aritmetiche.

Infatti, per fare un esempio pratico, un pastore poteva associare il numero delle pecore del suo gregge ad un sacchetto di sassolini esattamente uguali alle pecore medesime.

Se ne acquistava alcune, ne avrebbe aggiunti di un numero uguale, mentre se le vendeva le avrebbe tolte dal sacchetto di una quantità medesima.

Quindi il termine che a tutt’oggi usiamo di “fare i calcoli” discende direttamente da quel primordiale antefatto. La capacità del linguaggio di preservare la memoria è una cosa che affascina.

Con l’andare del tempo, gli strumenti di calcolo si sono sofisticati. La prima significativa evoluzione dei sassolini è stato l’abaco, il cui utilizzo è sopravvissuto per millenni.

Con l’evoluzione della matematica sono intervenute le operazioni fatte con foglio e penna, da quelle aritmetiche a quelle logaritmiche, con operazioni via via sempre più complesse.

Al terzo liceo scientifico, oltre mezzo secolo fa, il mio libro di matematica dedicava ampio spazio all’utilizzo dei logaritmi in aiuto ai calcoli complessi. I logaritmi hanno infatti delle importanti proprietà che consentono loro di trasformare, per esempio, le moltiplicazioni in somme, le divisioni in differenze e l’elevazione a potenza in moltiplicazione.

Queste trasformazioni hanno il grosso vantaggio di ridurre la propagazione dell’errore di calcolo, ma non potevano evitarsi lunghissime sessioni di calcoli estenuanti, una cosa che ho sempre ritenuto – e ritengo tuttora – una vera e propria fatica, senza alcun aspetto creativo.

Dice quindi bene Leibniz che questo genere di operazioni – i calcoli – sarebbe il caso di demandarli sempre più alle macchine. Peraltro il grande filosofo e matematico tedesco realizzò una calcolatrice meccanica, capace di effettuare le quattro operazioni aritmetiche di base, che taluni ritengono sia uno dei precursori del computer.

Tornando a quel mio terzo anno liceale, il mio professore di matematica, poco prima della conclusione dell’anno scolastico, venne in classe facendoci vedere un oggetto che stava cominciando ad essere utilizzato dagli addetti ai lavori (geometri, ingegneri, architetti, chimici, fisici e così via): era una delle prime calcolatrici scientifiche portatili, capace anche di calcolare i logaritmi.

Quel professore si chiamava Domenico Roscino, ingegnere, molto noto a Conversano e recentemente scomparso dopo aver varcato la soglia dei novanta.

Questo articolo ne vuole anche omaggiare la memoria.